サラーム

アラビアニスタのライラです。

最近はChatGPTというのが英語や文章を作るのにとても便利ということをあちらこちらで聞きます。英語の文章だけでなく、日本の文章だったり調べものをするのにも便利なんですって。

そうか、もう自分で額に汗を浮かべながら英文を書いたり(していないけど、もし書くとしたらそんな感じになりそうなので)しなくてもいいんだ。

ちょっと、英語の単語を一生けん命に覚えていたころなんかを思い出しました。

でも、ちょっとひっかかることもあります。

そんなに便利な英語翻訳機械がでてきたのに、「いっせーのーでで英語学習をこれから学校で学ぶことは辞めます」というニュースはさっぱり流れてきません。

それよりかますます、英語熱が高まっているような気がするのは、ただたんに暑い夏が来たからなんとなくそう思ってしまっただけなのでしょうか?

ちょっとだけChatGPTを使ってみた体験

それよりも、ChatGPTを使ってみようと思いました。

ここ何年か失敗ばかり積み重なった、とあるアクティビティについて日本語で書いたあとChatGPTで英文化してみました。

そしたらですよ、、自分の書いた日本語なのに意味の分からない英語単語がぽつぽつとあります。

「すみませんが、もう少しかみ砕いた表現にしてください」

「おやすい御用です、用語によってはわかりにくいものもあるかもしれませんね」

ものの数秒で、見たこともないような単語がすっきりと、英語をあまり使い慣れていない人でもわかるぐらいの語彙レベルになって現れました。

便利な英語サービスができたけれども、やはり翻訳をしたあとに自分で書いたものが分からなくなるなんて勉強不足だわとか思いました。

英語を勉強するスタイルというのは、こういった語学サービスを使いながらするものが増えていきそうです。

ということで、英語を読んだときにある程度は「英語」を英語としてそのまま読んでいけるような素養はあったほうがやっぱり便利そうというのがあります。

こういった、便利な語学サービスが云々といっている割に、本を読んで学ぶスタイルもそういうのが好きだというのはまだ残っていたりします。

英語のライティングルールについての本を一冊

ゴールデンウィークに本棚一つ分をひっくり返してから、あまり状況の変わっていない本の山から一冊選んでみました。

積読していた本シリーズ

↓↓

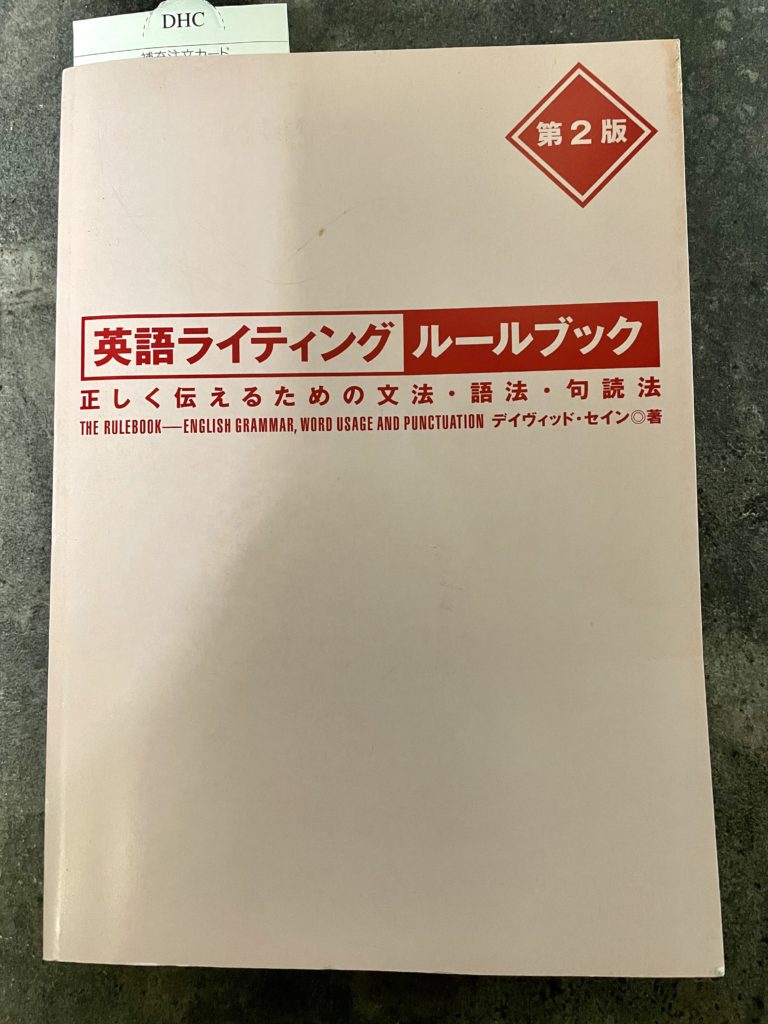

タイトルは『英文ライティングルールブック~正しく伝えるための文法・語法・句読法』THE ROLEBOOK-ENGLISH GRAMMAR,WORD USAGE AND PUNCTUATION

著者はデイヴィッド・セイン氏

第二版とあって、書籍の発行は2015だいぶ前に購入した本のようです。

書籍をざっくりと眺めると、表紙は取れてしまっていますが、その割にページを開いた形跡がありません、例のごとく購入しただけで、読んでいないグループの書籍のようです。もったいないことをしています。

本書のPrefaceには著者の方から、きちんとした文章を書けることにおけるベネフィットが書かれています。

良い書き手であることは、ビジネスやその他の分野においては有用だというだけではなく、必要不可欠なことです。

ライティングというのはあなた自身の個人的なブランドにもなります。

もし書き手がぐちゃぐちゃな文章の書き方をしていれば、読み手はその人をずさんな人であると見做すでしょう。

なんだか、お仕事でご一緒したことのあるプロのライターさんの書くことに対する姿勢というのが思い出されました。

確かに普段目にするさまざまな文章には、日本語のライティングルールというものが存在しているのです。

こんなことを書いていながら、英語のライティングルールを学ぶ前に、こっそり日本語のライティングルールも

復習をした方がいいんじゃなかろうかと考えがよぎりましたが今は、頭上のはるか上のほうにある棚の中にぎゅっと押し込めました。

タイトルにもあるように、英語ライティングルールブックとありますので、実際に英文を書いていこうという方に一番役に立ちそうな内容ではあるのですが、英語と日本語の違いを知る読み物としてもとても興味深いです。

英語ライティングルールブックの目次を眺めてみました。

目次をざっくりとみてみましょう、面白そうだなと思ったところや気になったのはこちらです。

第2章 語法編

1.間違いやすい類義語の使い分け

2.英語と日本語のずれ

・

・

4.差別的表現とPC表現

17.indent

18.数の表記

19.英語では使用されない記号

読んですぐに役立ちそうなページはココ

この中でも特に、

1.間違い安い類義語の使いわけ

例えば:

結果という単語についての説明がありました。

result

consequence

outcome

effect

それぞれの語の違いについてはっきり言ってみて、と言われても「ん-」と悩みます。

ChatGPTを使って、「それぞれの意味の細かいニュアンスの違いを中学生でもわかるレベルの例文を使って説明してくれませんか?」と

いうのもできますね。

英語と日本語が同じページに並んでいるのですが、日本語はやはり慣れ親しんだ言語だけあって、自然と目に飛び込んできます。本の中でも日本語の方がフォントがかなり大きく安心してよめます。

英語は、一つずつ頭の中で音声化して読んでいかないとどこを読んでいるかわからなくなったり、日本語と比べてかなり細かいのでなんだか大変な気分になってきます。

きっと英語も使うとその分親しみもわきますし、慣れてきてだんだんと使うスピードもアップできると思います。

ChatGPTを使ったり、Grammarlyのようなソフトを常駐させておくのも便利です。